Man liest und sieht es immer wieder in den Medien: In einer Hypnose-Show werden Freiwillige von einem begabten Hypnotiseur innerhalb von Sekunden in einen tiefen Trancezustand versetzt und folgen dann willenlos allen Ansagen. Und mit nur einem lauten Fingerschnippen oder einem bestimmten Wort des Hypnotiseurs ist der Proband wieder hellwach und hat anscheinend keine Ahnung, was genau denn eben passiert ist.

Doch was genau ist eine Trance und wozu ist diese gut? Wir erklären Ihnen nachfolgend, was ein Trancezustand ist, wie es zu diesem kommt und inwiefern Ihnen das bei einer Hypnosesitzung weiterhelfen kann.

Unterschiedliche Formen der Trance

Es gibt unterschiedliche Arten bzw. Formen einer Trance, beispielsweise therapeutische Trancen, spirituelle Trancen, drogeninduzierte Trancen, traumatische Trancen oder hypnotische Trancen. Wir befassen uns speziell mit der hypnotischen Trance, wie sie in der alternativen Heilmedizin eingesetzt wird.

Dieser Zustand ähnelt jenem, wenn Sie sich gerade zwischen Wachheit und Schlaf befinden: Sie schlafen nicht, sind aber auch noch nicht so richtig wach. Bestimmt kennen Sie es auch, wenn Sie in Gedanken versunken sind und einem Tagtraum nachhängen. Die Gedanken schweifen ab und man blickt gedankenverloren ins Leere.

Selbst wenn man angesprochen wird, reagiert man nicht sofort. Oder wenn Sie mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sind und immer wieder dieselben monotonen Geräusche hören. Oft wird dieser Zustand als „Autobahn-Trance“ bezeichnet. Auch dieses Gefühl lässt sich mit einem Trancezustand vergleichen.

Die Definition einer Trance

Bei einer Trance handelt es sich um einen Bewusstseinszustand, in dem der Patient physisch und psychisch, also körperlich und seelisch, völlig entspannt ist. Die Aufmerksamkeit wendet sich von den äußeren Einflüssen ab und wendet sich dem Inneren zu, dem Unterbewusstsein. Nur die Stimme des Therapeuten wird weiterhin wahrgenommen.

Die Konzentration ist extrem erhöht und erlaubt eine Fokussierung auf bestimmte Dinge. Vitalfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Puls oder Blutdruck werden meist etwas heruntergefahren, die Muskeln werden entspannt. Der logische Verstand wird weitestgehend ausgeschalten und auch das Schmerzempfinden wird reduziert.

In einer Trance ist meist insbesondere die rechte Gehirnhälfte aktiv, welche u.a. für Gefühle, Bilder und die Fantasie zuständig ist. Hierdurch kann auf das Unterbewusstsein zugegriffen und verdrängte Emotionen, Blockaden und Gedanken können in diesem Trancezustand bewusst betrachtet und verarbeitet werden.

Der Trancezustand, mit dem während einer Hypnosetherapie gearbeitet wird, ist der sogenannte Tiefenentspannungstrance. Der Hypnosetherapeut führt diesen Zustand durch Suggestionen, bestimmte Bewegungen, Worte oder Klänge herbei und kann den Trancezustand so auch wieder beenden.

Was passiert während einer Trance?

Stellen Sie sich eine Trance ungefähr so vor: Ihr Hypnosetherapeut geht mit Ihnen auf eine Reise durch Ihr Gehirn, Ihr Unterbewusstsein. Sie suchen beispielsweise zusammen nach Dingen, die in fest verschlossenen Schubladen aufbewahrt sind. Mit der Hilfe Ihres Therapeuten öffnen Sie diese und holen verborgene, verdrängte Gedanken hervor.

Diese unangenehmen Gedanken benötigen Platz und sind nur belastend. Indem Sie diese negativen Gedanken verarbeiten, schaffen Sie Platz für Neues und gleichzeitig befreien Sie sich von unerwünschten Verhaltensmustern oder negativen Wahrnehmungen. Oft hat unser Unterbewusstsein auch bereits die passenden Lösungen parat, sie waren uns nur nicht bewusst.

Während einer Trance gibt der Patient sozusagen die Kontrolle ab an den Hypnotherapeuten seines Vertrauens. Dieser kann, natürlich immer in Absprache mit den Patienten, beispielsweise auf verdrängte Gedanken zugreifen und den Patienten helfen, diese zu verarbeiten. Ein geschulter Hypnosetherapeut kann beispielsweise negative oder unerwünschte Gedanken und Inhalte in positive umwandeln.

Im Trancezustand kann unter anderem die Wahrnehmung bestimmter Dinge verändert werden: Unerwünschte oder alte und festgefahrene Verhaltensmuster können korrigiert werden, fest verankerte oder ungünstige Glaubenssätze können aufgelöst oder neu erstellt werden. Ängste oder auch schlimme Erlebnisse aus der Vergangenheit können so überwunden werden.

Mögliche Einsatzgebiete einer Hypnosetherapie

Eine Hypnosetherapie kann bei zahlreichen Beschwerden und Problemen eingesetzt werden. Hypnose kann zudem oft eine hilfreiche Ergänzung zu bestehenden Therapien sein, da hier die Ursachenforschung im Vordergrund steht und die Hintergründe verschiedener Erkrankungen zum Vorschein gebracht werden.

Eine Hypnosetherapie kann bei zahlreichen Beschwerden und Problemen eingesetzt werden. Hypnose kann zudem oft eine hilfreiche Ergänzung zu bestehenden Therapien sein, da hier die Ursachenforschung im Vordergrund steht und die Hintergründe verschiedener Erkrankungen zum Vorschein gebracht werden.

Ist der Hintergrund eines Problems – bewusst oder unbewusst – bekannt, kann hier gezielt an einem praktikablen Lösungsansatz gearbeitet werden. Eingesetzt werden kann die Hypnosetherapie beispielsweise bei folgenden Beschwerden:

- Angst, Phobien, Panikattacken

- Gewichtskontrolle, Abnehmen

- Stress, Burnout

- Beziehungsprobleme

- Depressionen

- Tinnitus

- Rauchentwöhnung

- Impulskontrolle

- Bekämpfung von Süchten

- Selbstheilung

- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Wissenschaftlich anerkanntes Verfahren

Hypnose hat eine jahrhundertealte Tradition – bereits die Ägypter sollen das Heilverfahren angewendet haben. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Hypnotherapie und ihre Wirksamkeit. Seit dem Jahr 2006 wird Hypnose vom Wissenschaftlichen Beirat als eine wissenschaftlich begründete psychotherapeutische Methode anerkannt.

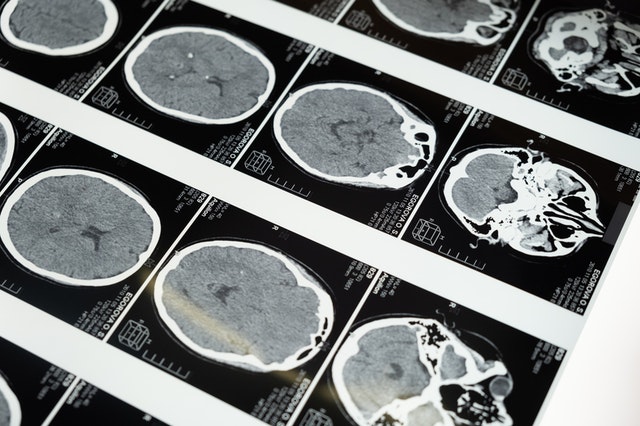

Auch in der Medizin, etwa bei Operationen, kann eine Hypnose angewandt werden, wenn beispielsweise eine Narkose wegen Unverträglichkeit kontraindiziert oder in der Neurochirurgie eine sogenannte Wach-OP erforderlich ist. Dies kann zum Beispiel bei Tumoroperationen am Gehirn erforderlich sein.

Fazit

Eine Hypnosetherapie kann bei vielen Beschwerden helfen, wenn Medikamente oder andere klassische Behandlungsformen nicht helfen. Traumatische Erlebnisse können so besser verarbeitet werden, Angststörungen erheblich verbessert oder auch Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Die Hypnose ist kein Allheilmittel, aber auf jeden Fall eine wirkungsvolle Unterstützung zur Lösung seelischer und auch körperlicher Probleme.

Wenn ein Lebensmittel einen hohen Eiweißanteil hat, also proteinreich ist, dann ist es oft gleichzeitig ballaststoffarm, wie Eier, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte

Wenn ein Lebensmittel einen hohen Eiweißanteil hat, also proteinreich ist, dann ist es oft gleichzeitig ballaststoffarm, wie Eier, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte